jeudi, 14 avril 2016

L’archipel des fictions utopiques

Article initialement publié sur Le Comptoir

De la Renaissance au XXe siècle, l’évolution de la pensée politique a déplacé le sens originel du mot “utopie” – qui désignait le titre d’une œuvre littéraire – jusqu’au sens actuel où le terme est plus ou moins confondu avec celui d’idéal et/ou de société totalitaire. L’utopie est pourtant un genre bien spécifique, qui ne se confond pas avec les autres formes de productions imaginaires auquel il est souvent assimilé. Voyageons au sein de ces insularités fictionnelles.

Ayant souvent été considérée comme un programme politique (ce qui est vrai chez certains socialistes utopistes du XIXesiècle, comme Étienne Cabet ou Charles Fourier), l’utopie demeure essentiellement une construction fictionnelle formant un réticule d’enchevêtrement imaginaire : eunomies, uchronies, contre-utopies, etc.

Dans D’Utopie et d’Utopistes le philologue Raymond Trousson définit l’utopie comme l’un des modes d’expression de l’imaginaire social en tant que « genre littéraire narratif et descriptif qui peut s’étudier dans ses invariants, dans ses constantes à la fois thématiques et formelles », à différencier de l’« utopisme comme imaginaire social au sens large ». Mais la fiction n’exclut pas la politique car l’utopie narrative est certes un « texte littéraire empruntant la forme du roman, mais avant tout pourvu d’un contenu idéologique ». L’utopie n’est ni un rêve ni une chimère. Elle ne se donne pas sur le mode de l’imaginaire complet : bien que fictive, elle est envisagée comme quelque chose de réalisable, prenant en compte les possibilités infinies de l’intrication entre la nature et la raison humaine. En somme, l’utopie s’inscrit dans le champ du possible et non du virtuel.

Dans D’Utopie et d’Utopistes le philologue Raymond Trousson définit l’utopie comme l’un des modes d’expression de l’imaginaire social en tant que « genre littéraire narratif et descriptif qui peut s’étudier dans ses invariants, dans ses constantes à la fois thématiques et formelles », à différencier de l’« utopisme comme imaginaire social au sens large ». Mais la fiction n’exclut pas la politique car l’utopie narrative est certes un « texte littéraire empruntant la forme du roman, mais avant tout pourvu d’un contenu idéologique ». L’utopie n’est ni un rêve ni une chimère. Elle ne se donne pas sur le mode de l’imaginaire complet : bien que fictive, elle est envisagée comme quelque chose de réalisable, prenant en compte les possibilités infinies de l’intrication entre la nature et la raison humaine. En somme, l’utopie s’inscrit dans le champ du possible et non du virtuel.

15:35 Publié dans Littérature, Politique | Tags : eunomies, uchronies, contre-utopies, raymond trousson, l’archipel des fictions utopiques, le comptoir, sylvain métafiot, utopia, thomas more, eutopia, sources, erasme, humanisme, virtuel, michèle madonna-desbazeille, dictionnaire des utopies, platon, hésiode, les travaux et les jours, la république, pays de cocagne, genèse, nouvelle atlantide, francis bacon, fourier, marx, saint-simon, robert owen, l’an 2440 ou rêve s’il en fut jamais, louis sébastien mercier, l’an 330 de la république, maurice spronck, une utopie moderne, herbert george wells | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 29 mars 2016

High-Rise : there is no alternative

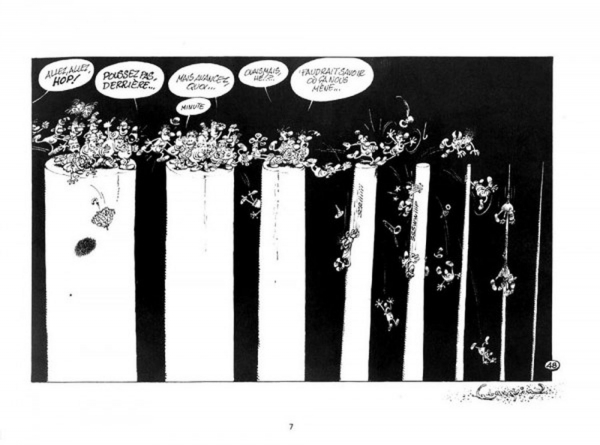

C'est une courte scène, situé au mitan du film, dans laquelle le docteur Robert Laing (Tom Hiddleston) se précipite dans son appartement, affolé, en sueur, les yeux rougis de frayeur, pour s'y barricader. Une anomalie passagère dans le comportement des habitants de la tour car – et c'est sans doute la principale source du malaise inhérent à High-Rise – en dehors de cette exception, personne ne panique. Du moment où la situation dégénère et la violence s'intensifie, personne n'appelle la police ni les secours, personne ne crie ou ne pleure, personne ne quitte la tour (pas même le docteur Laing, finalement résigné à repeindre son appartement).

Le basculement dans le chaos semble l'évolution inéluctable des rapports humains au sein d'une superstructure qui atomise les individus, segmente les catégories sociales, abêti les consciences et pousse à la compétition totale de tous contre tous. Une évolution parfaitement intégrée par ceux qui en subissent les conséquences puisque personne, absolument personne, ne songe à s'en extirper. Dans une folie absurde qui contamine tous les étages, tous les habitants se fondent dans ce nouvel état des choses délétère, comme glissant langoureusement dans un bain d'acide.

Amalgamés dans l'hédonisme de la consommation de masse, les habitants de la tour font du supermarché leur terrain de jeu sanglant, à la fois prémisse et prolongement d'une fête inextinguible et permanente, saturant de sa décadence chaque recoin de ce monstrueux building.

Le message est clair : au sein de ce système il n'y a pas d'autres alternative que de danser frénétiquement au bord du gouffre.

À moins d'en faire sauter les fondations.

Sylvain Métafiot

15:06 Publié dans Cinéma, Politique | Tags : robert laing, tom hiddleston, fête inextinguible et permanente, panique, système capitaliste, folie absurde, sylvain métafiot, cinéma, violence, chaos, tour, building, high-rise, ben wheatley, j.g. ballard | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 25 février 2016

Raskar Kapac : nouvelle gazette artistique et inflammable

Article initialement publié sur Le Gazettarium

L’arrivée d’une nouvelle publication à vocation artistique est un petit événement dans un secteur de la presse saturé de périodiques consacrés à l’automobile, aux sports, aux voyages, au bien-être, à l’actualité culturelle, à la chasse, aux régimes minceurs, etc. Mettant un point d’honneur à valoriser le beau style littéraire et refusant de coller à l’actualité, Raskar Kapac n’a pas la prétention universitaire d’une revue ni l’aspect parfois racoleur des magazines. C’est une simple gazette de huit pages, dénuée de publicité, ayant pour volonté « de faire resurgir en pleine lumière quelques artistes incendiaires qui nous ont enseigné la puissance libératrice de la création ». La profession de foi est claire : « Dans une période de morosité intellectuelle, de mollesse spirituelle, nous croyons en une résurrection par le feu de l’écriture ! Dans une époque qui nie toute verticalité, nous affirmons le caractère révolutionnaire de l’acte créateur. » Pour ce premier numéro, c’est l’écrivain Jean-René Huguenin qui à l’honneur d’allumer la mèche.

15:23 Publié dans Actualité, Littérature | Tags : gazettarium, litterarium, acte créateur, bernanos, christian dedet, de mollesse spirituelle, jean-rené huguenin, journal posthume, la côte sauvage, morosité intellectuelle, nietzsche, nouvelle gazette artistique et inflammable, raskar kapac, solitaire lumineux, sylvain métafiot, turin, une autre jeunesse | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 01 février 2016

Sacco et Vanzetti : l’anarchie au banc des accusés

Article initialement publié sur Le Comptoir

En 1920 eut lieu aux États-Unis un procès retentissant, celui de deux anarchistes d’origine italienne suspectés d’avoir commis un braquage et tué deux personnes : Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti. Un siècle plus tard, leur culpabilité est toujours sujette à controverse. De cette célèbre affaire judiciaire – considérée, selon l’historien Howard Zinn, comme « l’un des événements les plus dramatiques de l’histoire américaine » –, le réalisateur Giuliano Montaldo a tiré un beau film, amer et révolté, ayant bénéficié d’une ressortie en salle en version restaurée l’année dernière.

Le film commence par une violente descente de policiers dans un quartier populaire de Boston majoritairement peuplé d’immigrés italiens. Les autorités cherchent les auteurs d’un braquage à South Braintree (Massachusetts) qui a coûté la vie à deux hommes. N’hésitant pas à recourir à la force, les policiers font irruption en pleine nuit dans les appartements vétustes, brisant les vitres des fenêtres, terrorisant des familles, détruisant le mobilier et saccageant, au passage, le local syndical. En ce temps-là, la police traquait de manière récurrente les militants ouvriers dont beaucoup étaient des nouveaux immigrés. La montée du syndicalisme inquiétait alors les patrons et le gouvernement : en 1919, on recensait 4,1 millions de grévistes réclamant de meilleurs salaires et une réduction du temps de travail. L’Amérique puritaine et capitaliste ne pouvait tolérer ces manifestations récurrentes et intempestives.

Le film commence par une violente descente de policiers dans un quartier populaire de Boston majoritairement peuplé d’immigrés italiens. Les autorités cherchent les auteurs d’un braquage à South Braintree (Massachusetts) qui a coûté la vie à deux hommes. N’hésitant pas à recourir à la force, les policiers font irruption en pleine nuit dans les appartements vétustes, brisant les vitres des fenêtres, terrorisant des familles, détruisant le mobilier et saccageant, au passage, le local syndical. En ce temps-là, la police traquait de manière récurrente les militants ouvriers dont beaucoup étaient des nouveaux immigrés. La montée du syndicalisme inquiétait alors les patrons et le gouvernement : en 1919, on recensait 4,1 millions de grévistes réclamant de meilleurs salaires et une réduction du temps de travail. L’Amérique puritaine et capitaliste ne pouvait tolérer ces manifestations récurrentes et intempestives.

Réussissant à s’échapper lors de la rafle, Sacco et Vanzetti finissent par se faire arrêter quelques jours plus tard, alors qu’ils voyagent dans un tramway de nuit. Trouvant des armes sur eux ainsi que des tracts anarchistes, le commissaire établit, sans ciller, le lien avec le braquage survenu quelques semaines plus tôt : la nécessité de financer leurs supposés attentats les conduirait au vol. Les deux hommes sont alors inculpés, sans preuve, de double homicide et de hold-up.

12:17 Publié dans Cinéma, Politique | Tags : sacco et vanzetti, l’anarchie au banc des accusés, frederick katzmann, syndicalisme, immigrants, violences policières, howard zinn, etats-unis, hystérie anti-communiste, peur rouge, lutte des classes, injustice sociale, procès inique, hold-up, boston, south braintree, sylvain métafiot, italiens, giuliano montaldo, cinéma, 1920, le comptoir, plymouth, accusation, tribunal | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 18 janvier 2016

Les esclaves de l’électronique

Article initialement publié dans Le Comptoir

« Croissance, ton nom est souffrance », la maxime du PDG de Foxconn, Terry Gou, pourrait à elle seule résumer cet ouvrage. Bienvenue dans l’antre de la superpuissance industrielle qui broie ses salariés pour satisfaire la jouissance technologique des Occidentaux en fournissant iPhone, Kindle, Playstation pour Apple, Amazon, Sony, Nokia, Microsoft, etc. Bienvenue au pays des iSlaves, ces travailleurs migrants sans avenir ni espoir qui triment soixante heures par semaine sur des chaînes de production, alternant les horaires de nuit et de jour, gagnant à peine 500 euros par mois, constamment surveillés et humiliés, et logeant dans des dortoirs sans intimité souvent insalubres et grillagés. Des travailleurs/esclaves qui n’ont parfois que le suicide pour échapper à la vie misérable qu’on leur propose. La vague de suicides ayant eu lieu en 2010 a ainsi permis une plus grande médiatisation des conditions de travail désastreuses au sein de cette ville-usine qui emploie 1,4 million de travailleurs déracinés. Et c’est grâce au travail de traduction de Célia Izoard, au sein de la collection Cent mille signes des éditions Agone, que ce document a pu franchir les frontières.

Le livre s’articule autour des témoignages de trois ouvriers de Foxconn ayant fait les frais de sa politique managériale rationalisée à l’extrême et proprement inhumaine :

-

Yang, étudiant et ouvrier de fabrication : « Les machines dépossèdent les ouvriers de leur sentiment que la vie a une signification et une valeur. Le travail n’exige aucune capacité de réflexion par soi-même. Les mêmes gestes simples sont répétés chaque jour, de sorte que les ouvriers perdent peu à peu leur sensibilité et deviennent apathiques. […] Nous avons perdu la valeur que nous devrions avoir en tant qu’être humains, et nous sommes devenus une prolongation des machines, leur appendice, oui, leur domestique. »

Yang, étudiant et ouvrier de fabrication : « Les machines dépossèdent les ouvriers de leur sentiment que la vie a une signification et une valeur. Le travail n’exige aucune capacité de réflexion par soi-même. Les mêmes gestes simples sont répétés chaque jour, de sorte que les ouvriers perdent peu à peu leur sensibilité et deviennent apathiques. […] Nous avons perdu la valeur que nous devrions avoir en tant qu’être humains, et nous sommes devenus une prolongation des machines, leur appendice, oui, leur domestique. »

-

Tian Yu, ouvrière migrante ayant survécu à une tentative de suicide mais qui demeure paralysée à cause de multiples fractures : « En mars, j’ai été affectée à un poste de nuit. Vérifier les écrans des produits me faisait très mal aux yeux. Quand on travaille douze heures par jour avec un seul jour de congé toutes les deux semaines, on n’a pas de temps libre pour utiliser les piscines, ou pour faire du lèche-vitrine dans les boutiques de smartphones qu’on voit dans les centres commerciaux de l’immense complexe. […] J’avais l’impression d’être condamnée à vérifier des écrans pour toujours. »

-

Xu Lizhi, travailleur migrant et poète, s’étant donné la mort en octobre 2014 et dont voici un des derniers poèmes : « J’ai avalé une lune de fer / Qu’ils appellent une vis / J’ai avalé ces rejets industriels, ces papiers à / remplir pour le chômage / Les jeunes courbés sur les machines meurent / prématurément / J’ai avalé la précipitation et la dèche / Avalé les passages piétons aériens / Avalé la vie couverte de route / Je ne peux plus avaler / Tout ce que j’ai avalé s’est mis à jaillir de ma / gorge comme un torrent / Et déferle sur la terre de mes ancêtres / En un poème infâme. »

Foxconn reflète, en somme, le contre-champ cauchemardesque et honteux des doucereuses industries de conception de la Silicon Valley qui, à l’instar de Google, Facebook ou Apple, bichonnent leurs salariés au maximum (salaire médian de 100 000 euros par an, salles de gym et restaurants gratuits…). Dans ces environnements ultra privilégiés, les ingénieurs ont la conviction de « fabriquer un monde meilleur par la technologie » sans comprendre, ou en l’oblitérant consciemment, que la fabrication de leurs instruments technologiques produit non pas Le Meilleur des mondes, mais 1984 : « Un dirigeant doit avoir le courage d’être un dictateur pour le bien commun », philosophe l’inénarrable Terry Gou. En substance, des millions d’individus vivent un véritable cauchemar pour concrétiser notre rêve délirant, issu de la révolution informatique, que la technologie sauvera le monde. Mais simuler un sabre laser sur son iPhone, ça n’a pas de prix.

Sylvain Métafiot

19:00 Publié dans Actualité, Economie, Politique | Tags : sylvain métafiot, le comptoir, facebook, google, apple, sony, foxconn, terry gou, iphone, 1984, silicon valley, les esclaves de l’électronique, xu lizhi, tian yu, yang, célia izoard, éditions agone, collection cent mille signes, la machine est ton seigneur et ton maître, islaves, kindle | Lien permanent | Commentaires (1)

mercredi, 30 décembre 2015

Cimes cinéphiliques 2015

Qui succède à Alleluia de Fabrice du Welz au titre de meilleur film de l'année ? La réponse dans notre habituel top 10, suivi de son flop 10 tout aussi subjectif.

Au sommet cette année

1) Il est difficile d'être un dieu d'Alexeï Guerman : sarabande macabre

2) Mia Madre de Nanni Moretti : le retrait du monde ne dissipe pas l’amour des siens

3) Mad Max: Fury Road de George Miller : metal hurlant

4) It Follows de David Robert Mitchell : le passage à l’âge adulte est un jeu d’enfant terrifiant

5) Pasolini d’Abel Ferrara : le dernier chant du poète avant la chute

20:30 Publié dans Cinéma | Tags : cimes cinéphiliques 2015, sylvain métafiot, cinéma, top 10, flop 10, jurassic world, big eyes, kingsman, que viva eisenstein!, la niña de fuego, seul sur mars, mad max fury road, strictly criminal, it follows, sicario, pasolini, jauja, hard day, comme un avion, contes italiens, vice versa, a la folie, imitation game, tale of tales, victoria, mia madre, il est difficile d'être un dieu | Lien permanent | Commentaires (3)

dimanche, 27 décembre 2015

Sarabande macabre

Article initialement publié dans Le Comptoir

Si Mad Max figure le délire flamboyant des corps virevoltants, Il est difficile d’être un dieu représente le songe ténébreux des damnés d’une terre sans ciel. Pour son sixième film en cinquante ans de carrière, Alexeï Guerman s’est donc attelé à l’adaptation d’un roman de science-fiction des célèbres frères Arcadi et Boris Strougatski (auteurs notamment du fameux Stalker, porté au cinéma par Andreï Tarkovsky en 1979). Résumer l’histoire semble impossible au vu de son insondable complexité. Nous savons simplement que Don Rumata, sorte de chevalier errant mélancolique, est envoyé sur la planète Arkanar, bloquée dans un Moyen Âge violent et humide, afin de comprendre les tenants et les aboutissants de la persécution des intellectuels (les « raisonneurs ») par la cohorte obscurantiste des « Gris ».

Le film d’Alexeï Guerman est une danse infernale éprouvante dans laquelle cohabitent, avec une promiscuité étouffante, les corps sales, puants et dégoulinants d’une cour des miracles d’un autre monde illustrant « à merveille » notre propre enfer médiéval. Un univers de folie fangeuse qui prend explicitement ses sources dans les visions diaboliques de Jérôme Bosch et Pieter Brueghel. Les démons arpentant Le Jardin des Délices, Le Christ aux Limbes, La Dulle Griet ou Le Portement de Croix prennent ainsi vie dans un capharnaüm grotesque et écœurant. Nulle trace de grâce divine dans ce labyrinthe de boue et de sang, si ce n’est dans la virtuosité technique des plans-séquences qui composent chaque tableau de cette implacable mise en scène à la rigueur délicieusement soviétique.

En somme, Il est difficile d’être un dieu est une rude épreuve pour tout spectateur peu enclin à endurer une œuvre au propos métaphysique obscur (on ne comprend strictement rien à l’histoire), suffocante à force de coller au plus près des personnages et d’une durée conséquente (le film dure trois heures !). Ce calvaire est contrebalancé par une beauté plastique exceptionnelle, magnifiée par la photographie d’un noir et blanc pénétrant. S’il est donc ardu d’“entrer” dans un film dont le récit invite à la glose infinie, il sidère surtout par sa puissance visuelle, sublime dans sa répugnance.

Sylvain Métafiot

16:04 Publié dans Cinéma | Tags : sarabande macabre, il est difficile d'être un dieu, sylvain métafiot, alexeï guerman, danse infernale éprouvante, corps sales, puants, dégoulinants, enfer médiéval, planète arkanar, frères strougatski, métaphysique obscure, jérôme bosch, pieter brueghel, meilleur film 2015, sublime répugnance | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 20 décembre 2015

Métal hurlant : Mad Max Fury Road de George Miller

Article initialement publié dans Le Comptoir

Après trente ans d’absence, Max Rockatansky reprend la route d’un monde dévasté sous la férule de George Miller, créateur de la série qui sent bon l’ultraviolence et l’huile de vidange en 1979. On le croyait assagit après la réalisation des deux films d’animation gentillets Happy Feet, il n’en est rien. À l’heure où les productions Marvel déferlent sans discontinuité sur nos écrans avec plus ou moins de réussite, papy Miller, à 70 ans, nous offre tranquillement le blockbuster le plus frénétique de la décennie. Un western de feu et de sang au royaume des fous du volant. Une cavalcade monstrueuse et steampunk qui déchire le bitume au rythme des hortatorēs endiablés. C’est peu de dire que lorsque Mad Max reprend le volant tous les autres films d’action semblent à la traîne…

Aux prises avec une tribu de fanatiques motorisés ne craignant pas la mort, Max s’engage dans une course-poursuite sauvage en compagnie de l’Imperator Furiosa (Charlize Theron, magistrale) cherchant à sauver les « épouses » du chef du gang, Immortan Joe. On aura évidemment beau jeu de railler le scénario qui tient sur deux pages, l’intérêt premier du film n’est pas là. Pourtant, ce monde apocalyptique et stérile, où l’eau, les armes et le pétrole sont contrôlés par trois seigneurs de la guerre, et les femmes réduites en esclaves reproductrices, n’a rien à envier aux meilleurs dystopies de science-fiction.

Mais la prouesse du film tient surtout dans sa manière de faire du corps le catalyseur de l’action, renouant ainsi avec le langage le plus primitif, mais le plus expressif, du cinéma. Les véhicules étant le prolongement corporel des personnages – étreinte tragique et abominable de l’homme et de la machine – la narration se focalise davantage sur les affrontements homériques des chevauchées métalliques. Et dans ce domaine-là l’ingéniosité est à son comble. Max compense ainsi son mutisme par un déferlement d’acrobaties pyrotechniques à faire pâlir les génies du burlesque comique. Portées par une mise en scène tourbillonnante, les chairs mutilées, brûlées ou contaminées s’entrechoquent dans le fracas des armes et s’unissent dans le sacrifice. Notons que dans cet univers guerrier, les femmes sont en première ligne face aux War Boys ; le seul fait d’arme remarquable de Max se déroulant en hors-champ.

Bref, un déluge de vitesse et de rage qui, tout en reprenant à son compte la mythologie du renégat dans un monde en perdition, propulse Mad Max : Fury Road et sa folie incandescente au sommet du Valhalla des films à (très) grand spectacle.

Sylvain Métafiot

21:27 Publié dans Cinéma | Tags : george miller, imperator furiosa, charlize theron, valhalla, war boys, metal hurlant, mad max, fury road, sylvain métafiot, le comptoir, cinéma, ultraviolence | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 18 décembre 2015

Pasolini : comment la culture a tué l'art

Pour Pier Paolo Pasolini, l'art n'était pas un mot doux susurré aux oreilles des bourgeois et ouvrant miraculeusement les vannes des fontaines à subventions. C'était une matière vivante, radicale et désespérée. Une pâte à modeler les désirs et les rêves issues de la triste réalité. Une exception fragile face au règne de la culture. Ou tout du moins de la nouvelle culture moderne.

En effet, dans l'Italie d'après-guerre, la culture humaniste (l'art) – celle qui mettait à l'honneur Dante et Léopardi, Rossini et Puccini – a laissé place à une culture plus en phase avec les préoccupations matérielles du moment, une culture tournée vers l'avenir électroménager et le divertissement télévisuel : la culture hédoniste de consommation. Une culture qui impose un tel impératif de jouir des biens matériels que Pasolini parle de « fascisme de la société de consommation », le « désastre des désastres ». Un désastre car cette révolution capitaliste impose aux hommes, quelle que soit leur classe sociale, de se couper des valeurs et des passions de l'ancien monde, comme il l'explique dans ses Lettres Luthériennes (1975) : « Elle exige que ces hommes vivent, du point de vue de la qualité de la vie, du comportement et des valeurs, dans un état, pour ainsi dire, d’impondérabilité – ce qui leur permet de privilégier, comme le seul acte existentiel possible, la consommation et la satisfaction de ses exigences hédonistes. »

En effet, dans l'Italie d'après-guerre, la culture humaniste (l'art) – celle qui mettait à l'honneur Dante et Léopardi, Rossini et Puccini – a laissé place à une culture plus en phase avec les préoccupations matérielles du moment, une culture tournée vers l'avenir électroménager et le divertissement télévisuel : la culture hédoniste de consommation. Une culture qui impose un tel impératif de jouir des biens matériels que Pasolini parle de « fascisme de la société de consommation », le « désastre des désastres ». Un désastre car cette révolution capitaliste impose aux hommes, quelle que soit leur classe sociale, de se couper des valeurs et des passions de l'ancien monde, comme il l'explique dans ses Lettres Luthériennes (1975) : « Elle exige que ces hommes vivent, du point de vue de la qualité de la vie, du comportement et des valeurs, dans un état, pour ainsi dire, d’impondérabilité – ce qui leur permet de privilégier, comme le seul acte existentiel possible, la consommation et la satisfaction de ses exigences hédonistes. »

Le nouveau pouvoir consumériste impose ainsi un conformisme en accord avec l'air du temps utilitariste : la morale, la poésie, la religion, la contemplation, ne sont plus compatibles avec l'impératif catégorique de jouir du temps présent. L'art qui se nourrit des passions humaines les plus tragiques et les plus violentes n'a plus sa place dans un monde soumis aux stéréotypes médiatiques et aux discours officiels. À quoi servent encore des livres qui transmettent une représentation d'un monde passé dans une société exclusivement tournée sur elle-même ?

Ainsi, si le mot « culture » avait encore un sens à cette époque-là (un sens dépréciatif on l'aura compris : les artistes appartenant au « monde d'avant ») il est aisé de constater qu'il ne désigne désormais qu'un objet de consommation parmi tant d'autres et dont l'inoffensive transgression subventionné de l'art contemporain est en l'emblème souverain. Une transformation due, en partie, à la volonté de l'intelligentsia de gauche de « désacraliser et de désentimentaliser la vie », se croyant la porte-drapeaux d'un antifascisme fantasmé alors qu'elle contribue à développer, selon la nouvelle logique conformiste, le véritable fascisme moderne, celui de la consommation irrépressible : « Venant des intellectuels progressistes, qui continuent à rabâcher les vieilles conceptions des Lumières, comme si elles étaient passées automatiquement dans les sciences humaines, la polémique contre la sacralité et les sentiments est inutile. Ou alors, elle est utile au pouvoir. »

Ainsi, si le mot « culture » avait encore un sens à cette époque-là (un sens dépréciatif on l'aura compris : les artistes appartenant au « monde d'avant ») il est aisé de constater qu'il ne désigne désormais qu'un objet de consommation parmi tant d'autres et dont l'inoffensive transgression subventionné de l'art contemporain est en l'emblème souverain. Une transformation due, en partie, à la volonté de l'intelligentsia de gauche de « désacraliser et de désentimentaliser la vie », se croyant la porte-drapeaux d'un antifascisme fantasmé alors qu'elle contribue à développer, selon la nouvelle logique conformiste, le véritable fascisme moderne, celui de la consommation irrépressible : « Venant des intellectuels progressistes, qui continuent à rabâcher les vieilles conceptions des Lumières, comme si elles étaient passées automatiquement dans les sciences humaines, la polémique contre la sacralité et les sentiments est inutile. Ou alors, elle est utile au pouvoir. »

Poète irréductible, cinéaste enragé, Pasolini s'est toujours élevé contre les normes oppressantes du vieux régime cléricale-fasciste, bouleversant les codes et les styles. Mais tout à son irrespect aux désuètes hiérarchies imposées par le pouvoir il est un des rares à avoir compris que le sacré (l'art), débarrassé de sa léthargie bourgeoise, possédait une aura de subversion scandaleuse. Que dans un monde spirituellement desséché et ricanant, il ne faut « pas craindre la sacralité et les sentiments, dont le laïcisme de la société de consommation a privé les hommes en les transformant en automates laids et stupides, adorateurs de fétiches. »

Dans la lutte cruelle, et pourtant vitale, de l'art contre la culture (le cinéma contre la télévision, le poète contre l'animateur, le théâtre contre les créatifs, l'érotisme contre la transparence, la transcendance contre le matérialisme) la voix de Pasolini, tranchant l'air vicié de la publicité et de la vulgarité, rejoint celle d'un autre grand cinéaste mécontemporain italien, Federico Fellini : « Je crois que l’art est la tentative la plus réussie d’inculquer à l’homme la nécessité d’avoir un sentiment religieux. »

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur le site Profession Spectacle

12:33 Publié dans Cinéma, Littérature, Politique | Tags : comment la culture a tué l'art, fascisme de la société de consommation, federico fellini, léthargie bourgeoise, lettres luthériennes, mécontemporain, millie brown, pier paolo pasolini, pouvoir consumériste, sacre, sentiment religieux, subversion, sylvain métafiot, gazettarium | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 25 novembre 2015

Comprendre les attentats du 13 novembre avec Albert Camus

Extraits initialement publiés sur Le Comptoir

Nous avons choisi de reproduire des extraits de L’Homme révolté d’Albert Camus, dont la publication date du milieu du siècle dernier. La fine analyse du ressentiment qui ne trouve d’autre fin que sa mue en haine et meurtre, ainsi que celles, en filigrane, de nos sociétés modernes et de la perte du sacré, résonnent avec acuité dans l’actualité sordide de ces dernières semaines.

Introduction

À partir du moment où, faute de caractère, on court se donner une doctrine, dès l’instant où le crime se raisonne, il prolifère comme la raison elle-même, il prend toutes les figures du syllogisme. Il était solitaire comme le cri, le voilà universel comme la science. Hier jugé, il fait la loi aujourd’hui. […] les camps d’esclaves sous la bannière de la liberté, les massacres justifiés par l’amour de l’homme ou le goût de la surhumanité, désemparent, en un sens, le jugement. Le jour où le crime se pare des dépouilles de l’innocence, par un curieux renversement qui est propre à notre temps, c’est l’innocence qui est sommée de fournir ses justifications.

À partir du moment où, faute de caractère, on court se donner une doctrine, dès l’instant où le crime se raisonne, il prolifère comme la raison elle-même, il prend toutes les figures du syllogisme. Il était solitaire comme le cri, le voilà universel comme la science. Hier jugé, il fait la loi aujourd’hui. […] les camps d’esclaves sous la bannière de la liberté, les massacres justifiés par l’amour de l’homme ou le goût de la surhumanité, désemparent, en un sens, le jugement. Le jour où le crime se pare des dépouilles de l’innocence, par un curieux renversement qui est propre à notre temps, c’est l’innocence qui est sommée de fournir ses justifications.

Il s’agit de savoir si l’innocence, à partir du moment où elle agit, ne peut s’empêcher de tuer. Nous ne pouvons agir que dans le moment qui est le nôtre, parmi les hommes qui nous entourent. Nous ne saurons rien tant que nous ne saurons pas si nous avons le droit de tuer cet autre devant nous ou de consentir qu’il soit tué. Puisque toute action aujourd’hui débouche sur le meurtre, direct ou indirect, nous ne pouvons pas agir avant de savoir si, et pourquoi, nous devons donner la mort. […] Au temps de la négation, il pouvait être utile de s’interroger sur le problème du suicide. Au temps des idéologies, il faut se mettre en règle avec le meurtre. Si le meurtre a ses raisons, notre époque et nous-mêmes sommes dans la conséquence. S’il ne les a pas, nous sommes dans la folie et il n’y a pas d’autre issue que de retrouver une conséquence ou de se détourner. Il nous revient, en tout cas, de répondre clairement à la question qui nous est posée, dans le sang et les clameurs du siècle. Car nous sommes à la question. Il y a trente ans, avant de se décider à tuer, on avait beaucoup nié, au point de se nier par le suicide. Dieu triche, tout le monde avec lui, et moi-même, donc je meurs : le suicide était la question. L’idéologie, aujourd’hui, ne nie plus que les autres, seuls tricheurs. C’est alors qu’on tue. À chaque aube, des assassins chamarrés se glissent dans une cellule : le meurtre est la question.

Se détruire n’était rien pour les fous qui se préparaient dans des terriers une mort d’apothéose. L’essentiel était de ne pas se détruire seul et d’entraîner tout un monde avec soi. […] Suicide et meurtre sont ici deux faces d’un même ordre, celui d’une intelligence malheureuse qui préfère à la souffrance d’une condition limitée la noire exaltation où terre et ciel s’anéantissent.

Je crie que je ne crois à rien et que tout est absurde, mais je ne puis douter de mon cri et il me faut au moins croire à ma protestation. La première et la seule évidence qui me soit ainsi donnée, à l’intérieur de l’expérience absurde, est la révolte. Privé de toute science, pressé de tuer ou de consentir qu’on tue, je ne dispose que de cette évidence qui se renforce encore du déchirement où je me trouve. La révolte naît du spectacle de la déraison, devant une condition injuste et incompréhensible. Mais son élan aveugle revendique l’ordre au milieu du chaos et l’unité au cœur même de ce qui fuit et disparaît. […] Son souci est de transformer. Mais transformer, c’est agir, et agir, demain, sera tuer, alors qu’elle ne sait pas si le meurtre est légitime. Elle engendre justement les actions qu’on lui demande de légitimer. Il faut donc bien que la révolte tire ses raisons d’elle-même, puisqu’elle ne peut les tirer de rien d’autre.

L’homme est la seule créature qui refuse d’être ce qu’elle est. La question est de savoir si ce refus ne peut l’amener qu’à la destruction des autres et de lui-même, si toute révolte doit s’achever en justification du meurtre universel, ou si, au contraire, sans prétention à une impossible innocence, elle peut découvrir le principe d’une culpabilité raisonnable.

18:20 Publié dans Actualité | Tags : comprendre les attentats du 13 novembre avec albert camus, sylvain métafiot, le comptoir, l'homme révolté, anarchistes, terroristes, islamistes, paris, nihilisme, meurtre historique, cain, abel, création et révolution | Lien permanent | Commentaires (3)